Unos días en Denia, ni la primera ni la última vez, espero. Como toda la costa de Alicante, un paraiso, cosa sabida. Menos conocido es que en las altas montañas del interior hay otros edenes más boscosos y agrestes, menos poblados y visitados. Es tierra de moriscos, como ya hemos resaltado en otras ocasiones, algo que se recuerda, celebra y lamenta en Denia, pues de su puerto salieron 42.000 hacia Orán en 1609, cuando se decretó su expulsión. Supongo que el puerto fue elegido por el marqués de Denia, don Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y Borja, que también tenía el título de Duque de Lerma, y era el valido de Felipe III, de quien de niño fue menino, rey que decretó esa drástica y controvertida medida. Muchas aldeas y alquerías desaparecieron y en los valles y montañas del interior algunas poblaciones aún no han recuperado el número de habitantes del siglo XVI, aunque ahora abunden pálidos nórdicos.

Me llevo provisión de plumas, cuadernos y acuarelas. También de libros, pues hay tiempo para leer sobre la larga historia de Denia y de otros pueblos cercanos, como Calpe, El Albir, Jávea o Altea, por donde también vamos a pasar, o acerca de las innumerables aldeas y lugares de nombre árabe, en parte ya abandonados, de las montañas del interior. La Vall de... Travadell, Ebo, Xaló, Guadalest, Gallinera, Tárbena, Pop, Laguar, entre otras. Tras la conquista se dividen en baronías, condados y marquesados varios, denominaciones que recuerdan que Jaime I adjudicó esas tierras a los nobles que le ayudaron a reconquistarlas. O a las órdenes militares, como el Maestrazgo, en Castellón, cedido al Gran Maestre de la Orden de Montesa. Les entrega las tierras de secano y los cerros, que las ciudades y huertas de regadío de los llanos se las quedó el rey por eso del que parte y reparte.

Todo está documentado en el

Llibre del Repartiment, ese que

Próspero de Bofarull i Mataró, a la sazón desleal custodio del Archivo de la Corona de Aragón, modificó, tachó y enmendó de manera burda en 1897 porque encontró entre la lista de conquistadores y pobladores menos catalanes de los que él quisiera haber hallado. Don Próspero suprimió en su edición facsímil del histórico volumen apellidos

aragoneses, navarros y castellanos para darle más importancia numérica a

los catalanes. Tuvo que eliminar al 66% de los pobladores. También desapareció el testamento de Jaime I, prueba de que sus repartos, títulos y fronteras tampoco le gustaron demasiado. Ya apuntaban maneras.

Jaime I, rey de los reinos de Aragón, Mallorca y Valencia, conde de los condados de Barcelona y Urgell, era tambien señor de Montpellier, donde había nacido en 1208. Su madre encendió doce cirios, uno por apóstol, para ponerle el nombre del que más durara. Ganó el Apostol Santiago, y Jaime se llamó la criatura. Nos saltamos su biografía hasta que, sin lucha, se apodera de Valencia en 1238. En otras comunidades, en los románticos preámbulos de sus estatutos de autonomía, se intenta retrotraer los orígenes del país a los tiempos de Noé, cuando no de Adán. Valencia es la única comunidad que establece su origen en el momento de la conquista de Jaime I, renunciando a varios miles de años de historia protagonizada por dudosa gent de fora. Igualmente hay quien llega a decir que antes de ese día redentor no se hablaba lengua alguna merecedora de ese nombre. Que Ausiàs March les perdone y la diosa Clío los confunda, si su confusión admite mejoras.

Después del saqueo y antes del reparto, mandó purificar la Mezquita mayor de la ciudad para convertirla en catedral de Valencia, abradacabrante ceremonia que incluía meter perros en ella, algo que para cualquier musulmán la convertía en algo impuro e inmundo. Nombró obispo a Berenguer de Castellbisbal, aunque el Papa se negó a aceptarlo por unas riñas económicas entre Valencia, Toledo y Tarragona. De todas formas, malos sermones hubiera pronunciado el tal Berenguer, pues el rey, personaje colérico e impulsivo, había ordenado cortarle la lengua en la misma cámara real, al conocer la largura de un apéndice desvelador de secretos de alcoba recibidos del rey en confesión. El incidente provocó su excomunión, rápidamente levantada.

Tras la conquista del reino de Valencia, los arabizados pobladores de las ciudades hubieron de abandonarlas, aunque no ofrecieran resistencia, algo que en el campo solo se imponía a los que no capitularan. Los nobles recibieron la tierra con población islámica incluída, en plena producción. De verduras y de rentas. No eran frecuentes los naranjos, algo que se extendió mucho después, incluso en el siglo XIX y XX, pero sí higueras, algarrobos, moreras y gusanos de la seda, cereales, muchas vides, olivos y almendros, pequeños huertos y frutales, incluso arroz donde abundaba el agua para el riego.

Ni soy historiador ni pretendo serlo. Entre otras cosas, porque es la Historia profesión de riesgo, ahora como siempre, tal vez más, siendo actividad que antes te acarrea ser nombrado persona non grata que cronista de la villa. Sobre todo los que no se pliegan a apuntalar la fantasía interesada de encontrar lo que se desea encontrar, como don Próspero, volviendo a cubrir de tierra o de palabras lo que no cuadra, demostrando asi lo que previamente se inventó, sin dejar de apuntalar las tradiciones y leyendas que retrotraigan a Eneas la fundación de la aldea. Ahí tenéis triunfantes a Cucurull o a Bilbeny, aquejados de esclerosis facial pero sin tensiones de tesorería, mientras hay miles de yacimientos y legajos en inútil espera de fondos para que historiadores serios les quiten el polvo de los siglos.

La gente lo tiene claro. Todo lo antiguo es moro. Y no es así, como sabemos. Muchas de las terrazas, esos abancalamientos de lomas y cerros, son de siglo XV y XVI, de origen mudéjar, extendidos en el XVIII por el incremento de la población. Incluso gran parte de la huerta de Valencia, gracias a la prolongacion de la Acequia Mayor, es de la época de Carlos III, no mora, cultivada desde Jaime I por cristianos, que se habían adueñado ya entonces de casi todos los regadíos.

Denia es demasiado antigua para serlo, de forma que se le atribuye un origen griego, de los focenses de Massilia, como Ampurias, no sin cierto fundamento por las referencias de geógrafos y viajeros de la antigüedad, como Estrabón. Sin embargo, reconocen honradamente hoy no haber encontrado ese templo de Artemisa que con tanto detalle se describía en obras antiguas, ni piedra alguna que pudiera tener ese noble origen. Sí restos de cerámica que, como en toda la costa, acreditan ese comercio antiguo en el Mediterráneo, ya inaugurado por los fenicios, que se sepa.

Aunque se encuentran restos de asentamientos ibéricos previos, indudable es el origen romano de la ciudad y de su nombre, la Dianium latina, así como la presencia de Sertorio refugiado en el fortín que levantó en la Penya de l’Àguila, en el Montgó, enfrentado a Sila y a Pompeyo en las guerras civiles romanas, unos 80 años antes de Cristo. De hecho, gran parte de estas comarcas pasaron de ser romanas a árabes, pues la presencia y apoyo bizantinos les permitieron resistir contra los godos que sólamente unos 80 años antes del 711, consiguieron aparecer por aquí, dejando poca huella.

En clase de griego, mi profesor, don Jesús José, nos hablaba de la Hemeroscopeion griega (Ἡμεροσκόπειον) 'la que mira la mañana', "la centinela del alba', aunque antes sería Calpe o el Cabo de la Nao en Jávea quien la viera llegar. En realidad, lo que los romanos avizoraban, seguramente encaramados en los 753 metros del Montgó, era la llegada de los atunes para pescarlos en la almadraba y hacer salazones con sus lomos y otras mollas y la apreciada salsa del garum con sus raspas y despojos, puestos en salmuera junto a boquerones y caballas, todo bien fermentado en barriles al sol, para exportar el caldurriento y aromático destilado en ánforas, como el vino y el aceite. Para eso tallaron en la costa esas piscinas rectangulares que abundan por aquí, piscifactorías que en Calpe, Javea o en la Illeta de El Campello suelen llamar Baños de la Reina. Naturalmente, mora.

En Denia, lo más visible desde todos los sitios es el castillo, inmenso, primero romano, luego moro, esta vez sí. Fue en el siglo XI la alcazaba de

Muyahid al-Amiri al-Muwaffaq, rey de la Taifa de Denia que llegaba por un lado hasta la sierra de Segura, Almansa, Chinchilla, Alpera y Albacete incluídas, por otro hasta las Baleares. Luego, esa montaña fortificada fue usada como bancal de cepas de moscatel para hacer pasas en el siglo XIX, industria que trajo la prosperidad a Denia, Jávea y Gata de Gorgós, hasta que la filoxera arrambló con ese cultivo, muy extendido por la comarca, con sus secaderos, sus manufacturas y su comercio. La ley seca en Estados Unidos, vigente por aquel entonces, provocó que en California, no pudiendo hacer vino, hicieran pasas, acabando de apuntillar el negocio. En Denia, con muy buen criterio, cambiaron las pasas por la fabricación de juguetes y naranjas, que algo hay que hacer. De esa industria de momificar moscateles, ahora menos extendida, quedan los "riuraus", construcciones rectangulares porticadas para airear y secar a la sombra las pasas. También la "Festa de l'escaldà".

Muchos ingleses se habían afincado aquí, dedicados a exportar las pasas, ingrediente imprescindible para que en Inglaterra hicieran sus plum-cakes. El jerez, tan de su gusto y como su nombre indica, se lo llevaban de Jerez. El esparto de Murcia, Albacete y Almería, dejando pelados los cerros, que así siguen, aunque ya en la roca viva; las piritas del Riotinto comprado a la I Republica, y cada cosa del sitio donde Dios, nuestro Señor, la puso. Imagino que también hacían de recoveros de naranjas amargas para su "marmelade". Tanto es así que hasta tenían su propio cementerio, el Cementerio de los Ingleses, aunque luego fueron repatriados los restos. Para romantizar tan tétrico establecimiento, cuentan las leyendas que son los fantasmas de los naúfragos de La Guadalupe, fragata hundida en 1799, quienes pululan ectoplásmáticos entre las tumbas en las tibias noches dianenses. Aunque a este tipo de aparecidos nada se les resiste ni incomoda, la leyenda no explica en qué se entretuvieron y dónde se guarecieron hasta 1856, cuando se construyó ese cementerio. Hemos estado estos días durmiendo prácticamente al lado y fantasmas sólo los normales, lamento informar.

Lo que es cierto es que en el mausoleo dedicado por la familia Rankin a Reginald, niño que murió el 6 de diciembre de 1866, se puede leer el poema de John Dos Passos How Fine To Die In Dénia (Qué bueno morir en Dénia), belleza que no discuto y opinión que no comparto, ni referido a Denia ni a ningún otro sitio.

"How

fine to die in Denia

young in the ardent strength of sun,

calm in the burning

blue of the sea..."

Toda la costa está llena de atalayas, de torres de vigilancia o refugio,

como las hay en las huertas del interior, cerca de Alicante. Tres veces al día encencían una hoguera en lo alto de la torre para indicar que no había moros en la costa. Cuando sí los había, hacían que la fogata echara humo, que replicado de torre en torre, daba aviso al veedor general de la costa, en la atalaya del Grao de Valencia. También tocaban a rebato con la campana que tenían para avisar a la caballería de costa.

Desde el

Rosellón hasta el reino de Granada se edificaron unas 250, de las que

200 permanecen en pie, algunas algo reumáticas, pero en pie. Sobre

todo en tiempos de Felipe II se procuró reforzar las existentes y

levantar muchas más, pues el Gran Turco acechaba, los piratas

berberiscos no paraban de saquear las costas y capturar gentes que

vender en Argel o en Trípoli y, en general, la morisma estaba levantisca, confabulando con la Gran Puerta, Francia y Argel, esperanzada

en un desembarco masivo que, como en otras ocasiones, restaurara su

dominio. En 1568 fue la

rebelión de las Alpujarras, a la que siguió su deportación, muchos de ellos al reino de Valencia, donde llegaron a ser más de un tercio de la población. Solían tener muchos hijos, lo que contrastaba con los cristianos viejos, que aun de jóvenes eran monógamos o célibes, principalmente ubicados en unas ciudades plagadas de eclesiásticos, un 8% de los varones adultos. Frailes, monjas y demás clero, caracterizado por una bajísima tasa reproductiva.

Estos peligros se conjuraron en gran parte tras la victoria de Lepanto, en 1571. Lo de los piratas de Argel, mucho menos, sólo hay que recordar que Cervantes anduvo cautivo por aquellos barrios norteafricanos desde septiembre de 1575 hasta octubre de 1580, no pudiendo "al llanto detener el freno", según contó. Tampoco hay que olvidar que, cuando fue rescatado, previo pago de 500 ducados por parte de los trinitarios, unos 20.000 euros al cambio, fue precisamente al puerto de Denia cuando, ya libre, regresó a España, besando su suelo como un Papa y como primera providencia.

Los moriscos huían a Berbería en cuando podían, comunicándose desde las cimas costeras mediante hogueras con las fustas y galeras berberiscas que de noche esperaban en las calas. El lugar más usado para iniciar esas señales fue la cumbre del Aitana, que eran respondidas desde los barcos. Así coordinaban la huida. De paso, para mostrar la firmeza y sinceridad de su impuesta y supuesta fe, los feligreses de la Vall d'Ebo se llevaron a su párroco cautivo a Argel, que tuvo que pagarse su propio rescate. O en 1534 a don Pedro Andrés de Roda, señor de un lugar cercano, con familia y criados, que nunca regresaron. A veces hacían tratos previamente. Los moriscos de Senija ofrecieron por el viaje al gobernador de Argel 3000 ducados y el saqueo de Benissa. Conocida la trama, el virrey de Valencia ordenó prender a los más ricos y emparentados de Senija y tenerlos presos en el castillo de Guadalest hasta que la flota del gobernador de Argel no hubiera abandonado esas costas. Llegaron a atacar Valencia en 1562, llevándose 463 cautivos que también vendieron como esclavos en Argel.

Barbarroja y su lugarteniente Cachodiablo, Dragut y Salah Rais le tomaron el gusto y la medida a toda la costa, y ellos y sus seguidores en la industria no dejaron pueblo tranquilo durante siglos. En Calpe se llevaron prácticamente a toda la población en 1537, como había ocurrido en otros pueblos costeros, con especial predileción por Villajoyosa, aunque solía defenderse bien.

Desde Túnez, Trípoli, Argel o Salé, estos piratas berberiscos tuvieron atemorizadas las costas mediterráneas y atlánticas, las españolas y las francesas, italianas y griegas, llegando a Portugal, Gran Bretaña, Irlanda, los países Bajos, incluso Islandia. Del siglo XVI al XIX se calcula que se vendieron en los mercados de esclavos norteafricanos de 800.000 a 1.250.000 hombres, mujeres y niños. A muchos hombres les respetaban la vida porque sin cabeza no tenían mucha aceptación en aquella época. Hoy algunos llegan a ministros y jefes de estado. Eso explica —lo del miedo, no lo de llegar a ministro—, que hasta el siglo XIX no se ubicaran los pueblos en los llanos o cerca de esas playas que tanto nos gustan hoy.

Es tara nacional recrearse más en los fracasos que en los éxitos, en las

derrotas que en las victorias, llegando a perdonar, incluso justificar

—cuando no negar—, las invasiones sufridas, tanto como avergonzarse de

las protagonizadas, cosa que nos diferencia de la pérfida Albión. Nunca

contamos que las más de las incursiones africanas fracasaron, que a

menudo desde estos pueblos salìan barcos en su persecución, apresándolos

y esclavizándolos, a veces extirpándoles la cabeza, sede de sus malas

ideas, como tampoco que en España también hubo esclavos hasta el siglo XIX.

También que se terminó atacando las bases de Argel desde donde salian

los piratas.

Mucho se ha discutido, llorado y argumentado acerca de esa expulsión, lamentada por motivos humanitarios o económicos, casi siempre con ojos actuales. La tradición de sucesivas invasiones norteafricanas, los levantamientos de moriscos en zonas de montaña, la situación del Mediterráneo en aquella época, con el Gran Turco amenazando, la colaboración evidente de los moriscos con los piratas berberiscos, la lógica falsedad de una conversión impuesta, su aumento demográfico... Todo se puso en su contra. Fue una cuestión de estado, apoyada por la iglesia y demandada por la mayoría de la población, salvo los señores cuyas tierras cultivaban, con una mezcla de temor, envidia y rencor, siendo medida muy aplaudida por el resto de una Europa que siempre nos tuvo como barrera ante el Islam. Igual había ocurrido con los judíos en 1492, cuya expulsión provocó hasta un mensaje de felicitación y alegría por parte de la Sorbona.

Decía Américo Castro: «El problema, como tantos otros de la vida española, era insoluble, y

huelga discutir si los moriscos debieron o no ser lanzados fuera de su

patria. Fueron, sin duda, un peligro político, y estaban en inteligencia

con extranjeros enemigos de España, que comenzaba a sentirse débil». Felipe III no veía ya sino peligros en la estancia de los moriscos dentro de sus reinos

, porque a los riesgos de orden interior se añadían, y así lo reitera, los de orden exterior: Los

moriscos conspiraban con moros de allende, turcos y franceses, para

acosar a un enemigo que creían débil y veían muy preocupado. Felipe III

sabía de la conspiración morisca para invadir España como en tiempos de

Don Rodrigo.

Gregorio Marañón, en un libro póstumo publicado hace pocos años, "Expulsión y diáspora de los moriscos españoles", dice, entre otras muchas cosas, como es natural, que la expulsión "fue un mal, pero un mal necesario, porque era el único remedio de otro

mal peor: la existencia y el auge dentro del Estado español de un pueblo

extraño y hostil"

Gil Grimau, considerando que los moriscos eran una minoría hispana, entre otras, afirma: «¿Por qué los moriscos tenían que abandonar sus particularidades

diferenciales tajantemente —lengua, nombres de familia, recato, ropas,

baños, fiestas— si otros pueblos de la Península o del Imperio los

conservaban? [...] Los alegatos de Núñez Muley lo dicen bien claro. Son

angustiosos y llenos de razón. El morisco —muchos de los moriscos—

quiere ser español. Quiere seguir siéndolo, y conservar, lo mismo que

los gallegos, los catalanes o los vascos, entre tantos otros españoles,

un modo vernáculo de hablar y comportarse»

Joseph Pérez, ha escrito que: «Los historiadores aún se

preguntan por las razones que tuvo el duque de Lerma para expulsar a los

moriscos. La única explicación posible es que trató de desviar la

atención de los males que padecía España. Los moriscos, blanco del odio

de clase y de raza, fueron sacrificados a los prejuicios populares, como

si su expulsión sirviera para mitigar los efectos de la peste, el

subdesarrollo, el parasitismo y la pobreza. No habían transcurrido

muchos años cuando en España se alzaron voces lamentando una decisión

que calificaron de inicua».

Muy recomendable la lectura de unos artículos sobre el tema, parte de su eterna polémica con Américo Castro, publicados en La Vanguardia en los 90, remitidos desde Buenos Aires por don Claudio Sánchez-Albornoz, presidente de la II República en el exilio, de la que había sido ministro. Algunos aparecen en su libro "Confidencias", Austral, Espasa-Calpe, 1977:

Me entero con estas lecturas y averiguaciones de que ese "al Ra'is", apellido de muchos piratas, no es tal, sino que significa patrón de barco. De ahi deriva el apellido Arráez y sus variantes, que el diccionario de la Real Acaemia recoge como caudillo o capitán de barco árabe o morisco. "Arráeces" son también los jefes de las labores de la almadraba. En la lista de apellidos sefardíes que se publica como base para pedir la nacionalidad española, aparece Garrido. Ahora veo que Herráez me hace marino berberisco. En una feria medieval un calígrafo, hace un tiempo, me escribió con cálamo mi nombre en árabe: Yusuf. Resulto ser Yusuf ben Garrido Al-ra'is al-Albasití, algo que no sabía y además ignoraba. Ya puedo pedir la nacionalidad española. O la berberisca. O la israelí. No sé si sería bien visto que se publicara otra de los que quieren abandonarla.

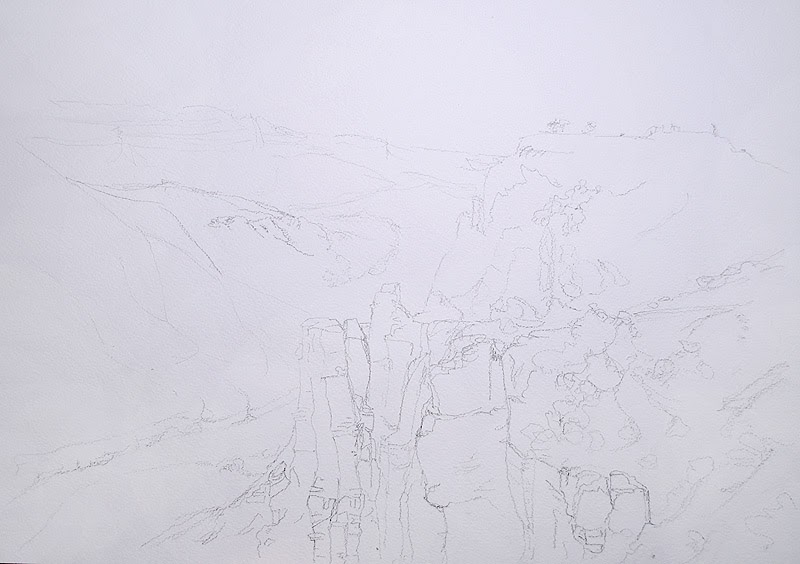

Los dibujos y acuarelas de esta entrada son los que se hicieron en el cuaderno, bajo el sol de mayo, observando a ratos a un cormorán buceando vertiginosamente tras algún pez, tomando un vino blanco de Jalón, fresco, de esas uvas moscatel de la zona, para regar algún trozo de salazón de la misma. Dentro de nuestra pobreza. como mi padre decía en similares trances, no se puede pedir más.

|

Embarco Moriscos en el Grao de Denia. De la serie: La expulsión de los moriscos

[1613] óleo sobre tela. 110 x 173 cm

Vicent Mestre |